長いパスワードの方が安全なことは間違いありません。

しかし桁数を増やしたとしても、辞書にあるような意味のある言葉でパスワードを作ってはいけません。「辞書攻撃」により破られる危険が高くなります。

参考:辞書攻撃(Dictionary Attack)

https://www.secomtrust.net/secword/dictionaryattack.html

なぜ情報セキュリティ対策が必要か?

現代社会では、情報システムやインターネットは、企業や組織の運営に欠かせないものです。

しかし、情報システムへの依存による利便性の向上と引き換えに、大きな危険性を抱えることになってしまいました。

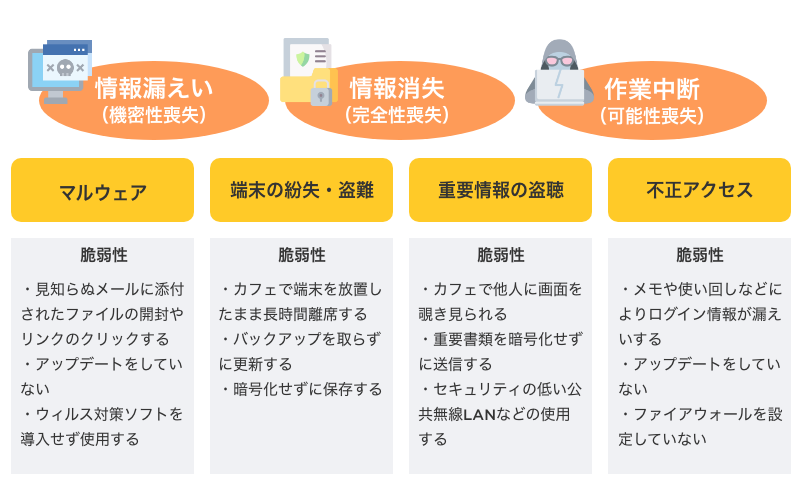

1.機密情報の漏えい

機密情報の漏えいは企業や組織の信頼を大きく損なう可能性があります。

ウイルスの感染や、社員による不正な情報の持ち出し、記録媒体の紛失など、さまざまな原因により発生します。

2.個人情報の流出

保有する個人情報を流出させてしまった場合、顧客に迷惑がかかるだけではなく、企業のブランドイメージを大きく低下させます。

また顧客離れにより、経営に大きな影響が発生する可能性があり、賠償や訴訟などの大きな問題にまで発展することがあります。

3.システムの停止

自社が保有しているサービスが停止してしまうことで、損失に繋がります。

また社内の基幹システムが停止してしまうと、最悪の場合、業務自体を停止しなければなりません。大事な顧客の損失から、販売機会を失うことにも繋がります。

4.ホームページの改ざん

企業の顔とも言えるホームページが改ざんされてしまうと、企業イメージの損失につながります。

さらに、ウイルスをホームページに埋め込められてしまうと、ホームページに訪れた方のコンピュータを感染させてしまう可能性もあります。

コンピューターウイルスの感染

コンピューターウイルスに感染すると、上記(1〜4)で挙げたようなさまざまなトラブルを招く原因に繋がります。

また個人間でも、他のパソコンに感染を広げたり、利用者が気づかないところで、他のパソコンに攻撃を仕掛けてしまっていることもあります。

企業や組織としてこのような情報セキュリティ対策が不十分なパソコンを保有してしまうと、損害を生み出すことに繋がります。

多種多様なサイバー攻撃

さまざまなサイバー攻撃がありますが、「標的型攻撃」と「ばらまき型攻撃」に分類されます。

標的型攻撃

攻撃の対象を特定の個人や組織、業界に絞るのが「標的型攻撃」です。

標的型攻撃ではなりすましメールなどを送り、特別に作成されたウイルスで攻撃します。特別に作成されたウイルスの場合、ウイルス対策製品のメーカーはサンプルを入手することが困難なため、ウイルス対策ソフトで検知できない可能性があります。

また標的型攻撃は性質上、攻撃を受けた側は気付かないことが多く、外部からの指摘で発見されるケースが多いです。

ばらまき型攻撃

攻撃の対象を絞らず、不特定多数を攻撃するウイルスが「ばらまき型攻撃」です。

ばらまき型攻撃ではメールやSNSなどを利用してウイルスを送ります。攻撃者は「誰かひっかかってくれないかな?」と、特に相手を区別せず、なるべく多くの対象を攻撃します。

攻撃内容はランサムウェア等のマルウェアによる攻撃、ウェブサイトの改ざんやDDoS攻撃、IDやパスワードを活用し他人になりすます侵入行為、ファイアウォール等を乗り越えて不正にアクセスする行為、など様々です。

常に危険に晒されているということを覚えておきましょう。

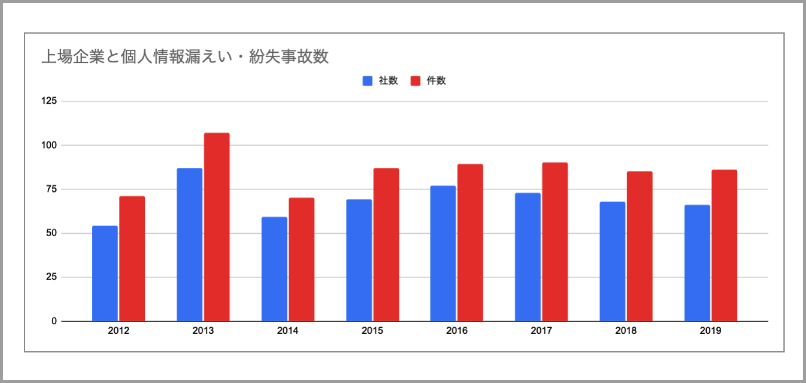

情報漏洩件数

上場企業を対象とした個人情報漏洩件数の年次推移です。2013年にピークを迎え、それ以降は横ばいになっています。

1件の事故による漏えい・紛失件数の最大は、2014年に発生したベネッセホールディングスの3,504万件です。その後、各社が情報セキュリティの重要性に気づき、対策を試みているが、減少してはおりません。

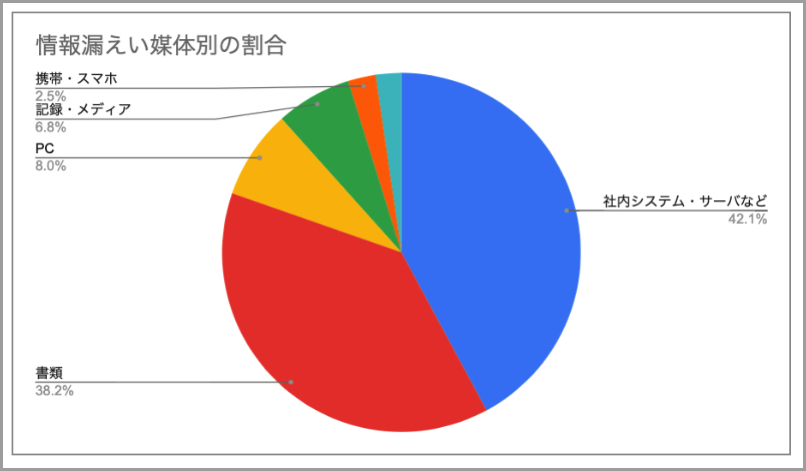

情報漏洩件数(2019年度)の媒体別です。「書類」と「社内システム・サーバ」がそれぞれ4割ほど占めています。

「書類」はドキュメントの紛失や、ドキュメントを社外で取り扱ったことにより漏えいに繋がってしまったケースです。

昔から注意されていることですが、現在はテレワークなど外で情報を取り扱うことが多くなったため、改めて対策が必要とされています。

また「社内システム・サーバ」は、サイバー攻撃が起因となることが多いです。例えば不正アクセスを受け、会員サイトなどのID、パスワードが不正に乗っ取られるケースがあります。

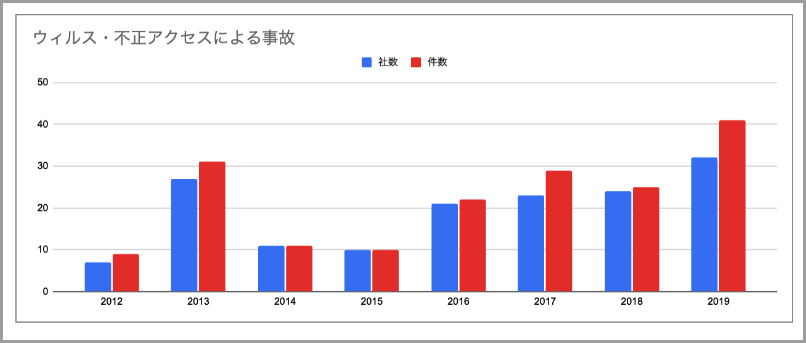

情報漏洩件数のウイルス感染や不正アクセスによる年次推移です。

年々、増加しており、2019年は近々の8年間で最多の41件(32社)発生しました。 ウイルス感染や不正アクセスによる事故は、一度発生すると被害が大きく、広範囲に影響してしまうため、改めて情報セキュリティ対策の重要性に迫られています。

POINT

情報セキュリティ対策は各原因やサイバー攻撃に対して適切な対応を実施することが重要です。

コメント